九月节,露气寒冷,将凝结也。当霜薄风清的秋晨漫步郊野,但见层林浸染,如火的颜色卷携柿丛与枫林,浓紫泼满山巅天际,任意趣之所之。寒露时节,秋满山川落下第一场雨,晚来风急,覆不尽闷热的暑气,于是潮升风起,沉涌的暮色里风波都被平定。古往今来,慰不平的憧憧幽影,静穆辽阔,笔墨丹青之中,秋意已熟透了,万物的欢喜都藏在花里。

今日寒露,一候鸿雁来宾,二候雀入大水为蛤,三候菊有黄华。数千年来,咏菊的诗文至今每每读之,仍能使午后的喧气尽消了,眼见寒霜起,叫人掌心滚烫,眼底塞满秋风。中国人对菊的意象很有一番疏阔的想象和表达,要写菊,就不能只写菊,要写粉靥,写金裳,写门内门外的暗暗淡淡紫,融融冶冶黄。要写凭高目断,鸿雁来时,无限思量,也写天涯未归客的一夜玄鬓霜。写悠然见南山,归去来兮,孤影独孓;还写满城尽带黄金甲,西风烈烈,关山难越,直至最后,才陡然折笔,再下一场宁可枝头抱香死的大雪。

《小戏骨:红楼梦之刘姥姥进大观园》“菊花诗”剧照(2017年)

《红楼梦》第三十七回“林潇湘魁夺菊花诗,薛蘅芜讽和螃蟹咏”已为菊花诗填过谱:“起首是《忆菊》;忆之不得,故访,第二是《访菊》;访之既得,便种,第三是《种菊》;种既盛开,故相对而赏,第四是《对菊》;相对而兴有馀,故折来供瓶为玩,第五是《供菊》;既供而不吟,亦觉菊无彩色,第六便是《咏菊》;既入词章,不可不供笔墨,第七便是《画菊》;既为菊如是碌碌,究竟不知菊有何妙处,不禁有所问,第八便是《问菊》;菊如解语,使人狂喜不禁,第九便是《簪菊》;如此人事虽尽,犹有菊之可咏者,《菊影》、《菊梦》二首续在第十第十一;末卷便以《残菊》总收前题之盛。这便是三秋的妙景妙事都有了。”

《陶渊明诗意图》册 第二开 《悠然见南山》 石涛 清 纸本设色 27×21.3cm 藏于故宫博物院

菊花诗是绕不开陶渊明的,一句“采菊东篱下,悠然见南山”赋予每个中国人心目中乌托邦的魅影以真切的具象。一个人在寒露时分怎样看秋日的风,陶渊明就怎样与自己的心相互对照,这种对世界、对人生的体察轻盈、细腻,灵明而不蒙蔽理性,他笔下生成秋风,写每时每刻涌向心头的感觉,《饮酒》诗组的风致不仅在于秋云般凝而不滞、清晰且流动的意趣,更在于一种辽阔明亮的心境。陶渊明在诗中把自己比作“栖栖失群鸟”,须知依附群体是人之常情,失群却是莫大的勇气,而若在彷徨中找能到心灵的立脚点,也就“托身已得所,千载不相违”了。千秋万代的后世中,拥有同样困惑的我们,始终能在他的饮酒诗里找到坚定的力量,以应对人生海海的如晦风雨。

而石涛所绘《陶渊明诗意图》,则将陶诗意境淋漓尽致地发掘了出来。陶渊明常以菊自喻,借菊花凌秋傲霜的品质表达自己清高的节操和情怀。石涛仰慕其气节,作《陶渊明诗意图》册以淡泊明志。第二开《悠然见南山》画中疏疏篱落,菊花繁盛如碧落琉璃,一高士手持菊花供之,悠然之态纤毫可见。画面结构精巧,人物用笔细密。遥遥远山以墨笔烘染,山腰之间云遮雾罩,不见山麓,以此勾勒烟云飘渺的神仙之境。这种中锋、细勾、渍染相结合的画法使画面动静相映成趣,虚实结合,意趣无穷。

《陶渊明诗意图》册 第六开 《遥遥望白云,怀古一何深》 石涛 清 纸本设色 27×21.3cm 藏于故宫博物院

第六开《遥遥望白云,怀古一何深》描绘一位着布衣宽袍的老者临溪而立。老者远望青山,脚下溪水潺潺。面对满目凄凉、人际零落的空山野水,主人公似思绪万千,胸中满溢思古之幽情。画者借此图自喻,述其伶仃孤苦、怀才不遇的境地。画面构图采用一水两岸的自然分疆法,只见云山弥满,层山断处的房舍和半露微含的松林而不见山脚,山顶似露非露,隐现于云烟之中。树木用水墨渍出,以衬托山腰白云的动势。

石涛这个名字,让人联想到“石头的波涛”,其中有山有水,让人既感觉到了“流淌的世界”,也感觉到了“凝定的世界”,既是岩石,又是河流;既是细节,又是无限。正如程抱一所言:“真正的传统本身包含着所有可能的现代性……那些栖息在事物中心的人,只需要存在于那里,而不需要其他。”在人生流亡过程中,石涛悟出了艺术世界的空灵廓落,悟出了人生自在,白云苍狗,落叶随风。这两个真正体会到人生聚散离合、飘零几许的千年知己,以诗画为媒表达出的细腻的隐逸感受,在历史长河波涛汹涌的两岸,碰撞出意境悠远的空谷回声。

《陶渊明诗意图》册 第一开 《一士长独醉》 石涛 清 纸本设色 27×21.3cm 藏于故宫博物院

《陶渊明诗意图》全册共十二帧,以诗意成画,排布在右侧。左边为王文治依石涛和陶渊明诗画所成诗句。石涛画陶诗后经王文治题诗相配,相得益彰,更添风致。王文治题道:“黄菊东篱已著花,醉余扶杖憩山家。怡情最是南山色,秋柳西风夕照斜。先生醉矣!菊已著花,餐英者谁心正无事,白衣送酒也。”其书法承王羲之、董其昌之风,忠实秉承帖意,用笔规矩中见洒脱,转少折多,以折为主,干净利落、果断有致,字形紧密而内敛,以淡墨为主,着实是董其昌书风的再现。

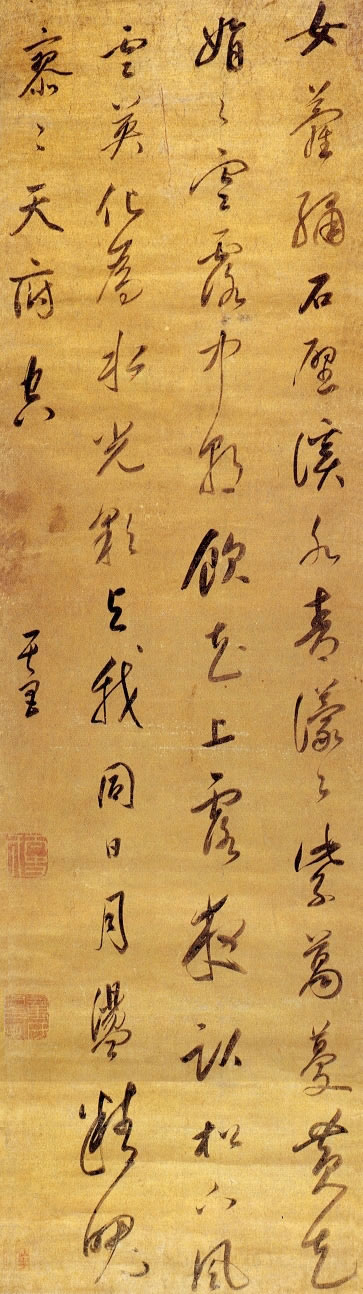

董其昌的书法综合了晋、唐、宋、元各家的书风,吸收古人书法的精华,但不在笔迹上刻意模仿,兼有“颜骨赵姿”之美,自成一格,其书风飘逸空灵,风华自足。书法至董其昌,可以说是集古法之大成,“六体”和“八法”在他手下无所不精。董氏行书《女萝绣石壁》五言诗写道:“女萝绣石壁,溪水青濛濛。紫葛蔓黄花,娟娟寒露中。朝饮花上露,夜卧松下风。云英化为水,光彩与我同。日月荡精魂,寥寥天府空。”通篇用笔秀润,书写流畅,结体朴茂,姿致平和,无一懈笔,于精巧明快中略带生拙之气,实是董氏行书的典型面貌和上乘佳作。

《女萝绣石壁五言诗》 董其昌 明 纸本条幅 藏于台湾何创时书法艺术馆

深秋清露未晞,意象欲生,造化已奇。文人墨客笔下的气候、物候、证候因而能够跨越四季的褶皱线,穿行于历史的洪流,捕捉人们对季候对光阴、对时间永续的无尽的脆弱,与今天的我们实现微妙悠久的共鸣。

荒荒油云,寥寥长风;超以象外,得其环中。寒露三候正是因其神化攸同的寥廓,被诸多画家纳入景观。仇英《秋江待渡图》中,浩浩汤汤横无际涯的江水皱撷出“待渡”的幽情,导引着观者梭巡于水色山光中,连繫起江边坡岸,呈现一片辽阔的平远景致。主山雄峙于远景,山体表面敷染淡雅明静的青绿色调,山石如碧玉般清润;水际以红绿林木交错点缀,突显山石质感,更铺陈出深秋疏阔之态。画中包罗万象,构图平中求险,静中寓动,只见长松翠柏、红叶丹枫,崇山叠嶂,烟云飘渺,变幻莫测。江中有轻舟数叶,缓缓徐行。河正对岸,船夫催促来人上船。彼岸之所,唐人装扮的白衣文士悠然自得,将“待”字烘托于纸上,“意”源于内,“象”生于外,灵气斐然。画面虽不大,但境界开阔,有咫尺千里之妙,诵之思之,其声愈希。

《秋江待渡图》 仇英 明 绢本设色 187×100.7cm 藏于中国美术馆

“画家”,在此还兼具有诗人、神秘论者、思想家这些不可割舍的意味,邀请我们从季候、时令与艺术的灵光中得到神秘的启示。凝视深秋,不仅仅是凝视时间,我们还在呼吸之,聆听之,从自身酝酿气候,阅读气候,居住于气候。所有的灵感都在自由迸发的细节和粗略的一瞥中产生,文人画家以缓慢而恒久的沉思,闪电般泼墨挥就,我们从这静止和迅猛的瞬间领会到栖息于时间中心的精神与真意。深秋的倚篱抱菊,空水扁舟,一剪高洁的影子,一道山峦起伏的峭壁。风景便是灵魂,灵魂透过古人的呼吸成为风景。宇宙和时间在此悸动,天地缠绕着空间。比起春日的纤细、盛夏的暄烈、深冬的远寂,寒露揭示了两季之中的变幻无限,及其静穆辽远、深邃洗练的超逸。“山川使予代山川而言也,山川脱胎于予也,予脱胎于山川也。”

下一个寒露,约定向深山走去吧。让自己在漫山红遍、层林浸染前三缄其口,让自己震撼、失语,让自己画不出一笔,颤栗于自然辽阔的光辉。但是,却也要让自己领悟,我们所看到的,并非花开花谢的变换,我们是在弹指的顷刻,看到了千千万万生死变灭,方生方死,方死方生,刹那间听到洪荒之后,我们每一次重来与离去的脚步,都在物候流转里生生不息。

万物各有时令,爱也到了秋天。